Le carton ondulé, matériau à la fois léger, robuste et entièrement recyclable, s’est imposé comme une solution d’emballage incontournable dans de nombreux secteurs : agroalimentaire, e-commerce, industrie, pharmacie, cosmétique… Ce succès repose sur un modèle industriel particulièrement performant, fondé sur la proximité des sites de production, l’utilisation majoritaire de fibres recyclées et une organisation logistique optimisée. Il répond à des besoins essentiels, comme la sécurité sanitaire des aliments, la traçabilité logistique ou la présentation commerciale des produits.

Le secteur de l’ondulé représente 70 sites de production sur le territoire Français. Il emploie près de 15 000 salariés directs et représente 40 000 emplois directs, indirects et induits. En 2024, le secteur a produit près de 2,5 millions de tonnes d’emballages et réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,4 milliards d’euros.

Ces entreprises sont présentes partout en France, et participent au dynamisme économique et social de leurs territoires d’implantation. S’agissant d’industries de proximité, leurs emplois sont non délocalisables.

Produit essentiellement pour fabriquer des emballages industriels et commerciaux, dont le taux de recyclage en 2022 est de 97 %, il utilise à plus de 90 % des fibres recyclées, issus d’emballages papier carton collectés et traités majoritairement en Europe. Cette performance fait du carton ondulé l’un des matériaux d’emballage les plus vertueux du marché européen.

Malgré ces atouts, la filière fait face à plusieurs menaces qui fragilisent sa compétitivité :

Le modèle du carton ondulé repose sur un équilibre économique par définition fragile, construit sur le fonctionnement efficace des chaînes de recyclage, demandant sans cesse des investissements pour en augmenter l’efficacité et en réduire les impacts, ce qui nécessite une certaine stabilité des réglementations. Une rupture de l’un des maillons de la boucle matière remet en cause toute la chaîne.

La filière appelle à une reconnaissance pleine et entière de ses performances environnementales, fondée sur des données scientifiques et des indicateurs homogènes. Elle plaide pour une réglementation cohérente, pragmatique, évaluée à l’aune de ses effets réels, et non des intentions. Et surtout, elle revendique le droit à la neutralité technologique : que les solutions soient jugées sur leurs résultats, et non sur leur principe.

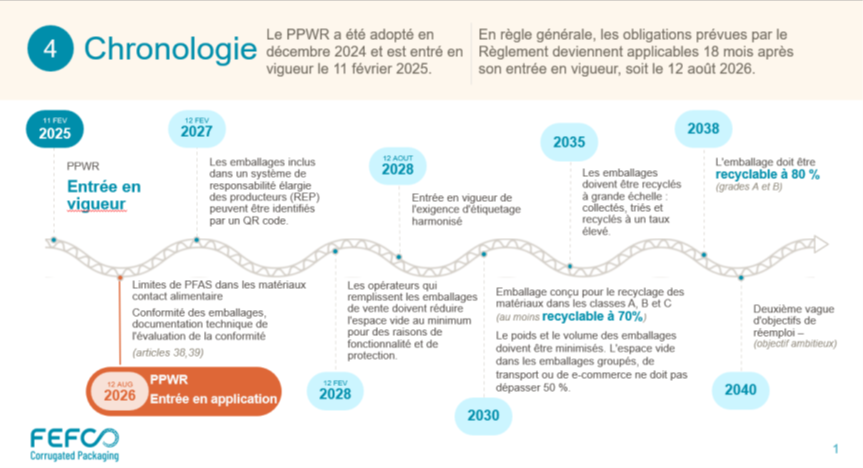

Le nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, dit PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), est entré en vigueur en février 2025. Son application générale est prévue à partir du 12 août 2026, avec des objectifs très ambitieux en termes de réduction, de recyclage, et de réemploi des emballages, mais également d’harmonisation des étiquetages, des systèmes de REP, etc. La mise en œuvre du texte suscite de nombreuses interrogations et la complexité des dispositifs prévus, le calendrier serré et le manque de clarification technique inquiètent l’ensemble de la filière.

Le PPWR impose des obligations importantes à tous les acteurs de la chaine de l’emballage, avec diverses échéances :

Restrictions sur certains formats d’emballages

Pour préciser la mise en œuvre de ces obligations, le règlement prévoit la définition d’une législation secondaire dense : 7 actes délégués, 13 actes d’exécution, 3 lignes directrices et 2 rapports, sans compter les travaux normatifs sur au moins 3 sujets (recyclabilité, minimisation et biodégradabilité).

Les travaux ont démarré tant avec le Joint Research Center sur l’étiquetage harmonisé qu’avec la Commission européenne sur la mise en œuvre des limites de PFAS ou au sein du Comité Européen de Normalisation, qui devrait proposer une méthodologie de détermination de la recyclabilité des emballages de tous matériaux d’ici la fin de l’année. La commission Européenne a également promis la diffusion d’une FAQ précisant différents points du règlement avant l’été.

Il sera également essentiel de comprendre l’impact de cette réglementation européenne, d’application immédiate dans les États-membres, sur la mise en œuvre des lois AGEC et Climat et résilience, certaines dispositions ne nous semblant pas compatibles : ainsi comment le carton peut-il être exempté de réemploi en Europe et soumis à obligation en France ?

Les mois à venir seront déterminants pour comprendre la mise en œuvre du PPWR et garantir qu’elle récompense les matériaux performants. Le carton ondulé, recyclable, recyclé, produit localement et déjà optimisé, doit rester au cœur des solutions européennes.

Certaines publications reprochent à l’emballage papier carton de ne pas être réglementé pour le contact alimentaire, faute d’avoir, comme pour le plastique un règlement européen spécifique. Or c’est méconnaitre les mécanismes de la réglementation européenne et française. S’il n’existe pas de règlement d’application harmonisé, les règles ne sont pas moins strictes et il n’y a aucune raison de penser que cela est de nature à jeter le doute sur la sûreté des emballages papier carton au contact des aliments.

La sécurité des emballages destinés à entrer au contact des aliments est régie par les règlements 1935/2004 et 2023/2006. Ils sont alors soumis à une obligation de résultat dont le principe est l’inertie du matériau : il ne doit pas y avoir de transfert de substances vers l’aliment susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d’entrainer une modification inacceptable de la composition de l’aliment ou d’entrainer une altération de ses caractères organoleptiques (saveur, odeur, aspect, consistance). Ces règlements imposent au fabricant une analyse des dangers et une évaluation des risques, l’emballage devant être adapté aux types d’aliments et à la vie du produit emballé. Le recyclé est soumis bien entendu à la même exigence d’inertie et de ce fait, il fait l’objet de contrôles plus nombreux. Le fabricant est tenu de délivrer une déclaration de conformité qui engage sa responsabilité.

En France, la DGCCRF a également diffusé des documents qui sont des aides aux industriels pour démontrer la conformité de leur produit. Cela consiste en une fiche générale relative à la réglementation et de fiches spécifiques par matériau. Ce sont des textes de référence, non réglementaires, mais écrits par l’organisme qui exerce le contrôle. Il est donc de fait nécessaire de les respecter.

– La fiche générale reprend le règlement 1935/2004 et le principe d’inertie. Elle détaille les méthodes d’analyse à utiliser, précise les principes d’établissement de la déclaration de conformité.

– Les fiches par matériau, et en particulier la fiche « papier-carton » est beaucoup plus précise. Elle définit les critères d’aptitude selon le type de fibres (vierges, recyclées, synthétiques), les critères globaux et spécifiques d’inertie (limites de migration, méthodes de tests…) et le type d’aliment et les conditions d’utilisation (contact sec, gras, humide…). Cette fiche définit également les critères d’aptitude pour les fibres recyclées en détaillant des bonnes pratiques de fabrication et d’utilisation du recyclé, et des critères d’inertie spécifiques. Elle définit aussi des restrictions.

La réglementation sur les matériaux au contact des aliments est donc assez complexe et elle existe effectivement pour les emballages papier carton. Les entreprises de la filière papier carton, conscients des enjeux, travaillent activement au respect de cette réglementation, notamment au sein du club MCAS, pour analyser les besoins client et élaborer des positions, constituer des BDD, mener des programmes de R&D et élaborer des outils d’analyse et un guide de bonne pratique.

La transition écologique est devenue, à juste titre, une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Elle a suscité des lois et règlements divers ces dernières années dont l’objectif est, notamment, de développer l’économie circulaire et de favoriser le réemploi. Toutefois, elle suscite des prises de parole, parfois radicales, émanant de parties-prenantes directement concernées, qui pensent utile de nier la vérité afin de développer leur chiffre d’affaires.

Le papier-carton est ainsi la cible de certains acteurs du débat public qui ont une fâcheuse tendance à tordre la vérité quand leurs arguments sont fragiles, faibles sur le plan scientifique et disons-le, économiquement loin d’être démontrés.

Afin de créer un brouillard dans le but de masquer leurs propres insuffisances, ils lancent des chiffres erronés, fondés sur des études douteuses, ils créent des amalgames et proposent des concepts fumeux …

Nous peinons à comprendre leurs motivations profondes.

En effet, le réemploi est sans aucun doute une voie à développer pour réduire l’impact environnemental des emballages. Hélas, il ne constitue pas une solution adaptée à tous les cas. Loin de là.

Mais est-ce vraiment une faiblesse ? En réalité, il serait plus simple et vrai d’admettre que le réemploi, pas plus que le recyclage, n’est LA solution.

Il est une solution parmi d’autres.

Un langage de vérité imposerait de reconnaître que le taux de recyclage du papier carton est de 89%, allant jusqu’à 97% pour ses utilisations industrielles et commerciales. L’efficience de la filière de recyclage du carton place d’ailleurs la France 10 ans en avance sur les objectifs européens. C’est un fait.

Un langage de vérité imposerait de reconnaître que la filière industrielle de l’emballage papier-carton emploie 50 000 salariés, répartis sur 650 sites industriels, au cœur des territoires de France et que ses emplois sont non-délocalisables. Ses PME et groupes de dimension nationale ou internationale génèrent un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. Ce sont des faits.

Un langage de vérité imposerait, enfin, de reconnaître que la filière est une actrice historique de l’économie circulaire et qu’elle n’a jamais attendu des lois pour s’engager dans ce domaine. En trente ans, l’industrie papetière a fortement réduit son empreinte environnementale, elle a diminué sa consommation d’eau de 50% et ses rejets dans l’eau de 75%. 64% de la chaleur qu’elle consomme est d’origine renouvelable. Le poids moyen du carton ondulé au m2 a diminué de 15 % en 20 ans, pour un service égal. Ces résultats sont les fruits d’efforts constants en recherche et développement, car le souci de l’impact environnemental est dans l’ADN de cette industrie. Encore un fait.

Ces chiffres et données sont vérifiées et vérifiables. Notre réalité industrielle et notre engagement au service de l’économie-circulaire sont irréfutables.

L’attention à l’environnement mérite mieux que des débats futiles et des chiffres alambiqués. Elle devrait nous imposer, à nous tous en tant qu’acteurs industriels responsables, de proposer une réflexion à la hauteur des enjeux et des défis collectifs qui sont face à nous.

À notre modeste niveau c’est ce que nous proposons en publiant l’ouvrage « Réemployer des mots de vérité » . Il n’ambitionne pas de répondre à toutes les questions. Il déconstruit certains a priori et certaines idées reçus assénés depuis plusieurs mois, sans que les industriels ne puissent vraiment répondre.

Il fait le choix de l’éthique et de la transparence. Il ose porter un message de nuance.

Espérons que ces valeurs prospèrent en 2025, le débat public en a besoin.

_____________________________________________________

« Réemployer des mots de vérité – 11 vérités pour poser le débat – 5 nuances plus vertes que grises – 14 légendes urbaines pour stopper la confusion » lien : https://www.cartononduledefrance.org/lettre-eco-circulaire/

Nous constatons chaque jour que le dogmatisme et le militantisme s’immiscent partout, y compris dans le « journalisme d’investigation ». La diffusion récente d’un reportage sur l’emballage papier carton recourant à des procédés grossiers de manipulation des informations en est une nouvelle démonstration. Ces procédés récurrents de l’écologisme politique sont dénoncés de façon claire et documentée dans le dernier opus de Geraldine Woessner « les illusionnistes ». Nous y sommes confrontés tous les jours et dans de nombreux domaines.

Tout le monde s’accorde sur le fait que les enjeux du réchauffement climatique sont d’envergure et que nous devons tous travailler à les relever. La gestion des déchets est à ce titre un sujet important : avant de devenir déchet, des ressources, renouvelables ou non, ont été extraites et transformées afin de fabriquer des objets. Or il est majoritairement admis que cette étape d’extraction et de transformation des ressources est la plus impactante sur l’environnement. Pour diminuer ces impacts, on cherche logiquement à diminuer la quantité de déchets produits, conséquence directe de notre niveau de consommation.

Suivant ce raisonnement, on en vient assez rapidement à ce vieil adage « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». CQFD. S’il n’y a pas de déchet, il n’y a pas de ressource consommée.

Dans le secteur de l’emballage, plusieurs solutions sont envisagées : réduire la quantité d’emballages utilisés ou augmenter la durée d’utilisation des matériaux. Écoconception, vrac, réemploi, recyclage… Les solutions sont multiples et s’adaptent chacune le mieux possible aux exigences nombreuses et protéiformes de conservation des produits emballés, de gestion des chaines logistiques, d’adaptation aux canaux de distribution et d’ajustement aux besoins des organisations industrielles, ceci afin de limiter les impacts de l’emballage tout en conservant un nécessaire équilibre économique et surtout en limitant le gaspillage de produits, eux aussi constitués de ressources extraites et transformées, à l’impact environnemental conséquent. On le comprend donc assez rapidement : les problématiques sont complexes.

Or pour répondre à la problématique des déchets, on cherche à imposer des choix simplistes et dogmatiques. Pour supprimer l’emballage, il « suffit de » favoriser la vente en vrac (or le vrac ne supprime pas l’emballage et tous les produits ne sont pas compatibles avec ce mode de distribution), pour ne pas les retrouver dans les déchets, il « suffit de » ne pas les jeter et de les réemployer (or le recyclage est une forme de réutilisation de la matière, avec des impacts environnementaux à comparer avec ceux de la logistique retour et du lavage des emballages réemployables).

De nombreuses analyses expertes, dont notamment des analyses de cycle de vie, ont été menées et montrent que les meilleures solutions à appliquer dépendent très intimement des caractères spécifiques de chaque produit, de sa chaine de fabrication et de distribution et du comportement du consommateur. Pourtant la démonstration scientifique est rarement écoutée, au motif qu’elle est trop spécifique et souvent complexe.

Demain, si nous nous bornons à appliquer ces recettes toutes faites, nous ne pourrons que constater que le but n’a pas été atteint et regretter les dégâts collatéraux sur nos industries. Il est de notre responsabilité, même si nous avons du mal à nous faire entendre, de continuer à expliquer la complexité de notre secteur et les solutions qu’il propose.

La mise en place de la REP emballages industriels et commerciaux (EIC) est un sujet majeur, en particulier pour notre industrie, qui représente près de 50% des EIC mis en marché en France et dont les EIC représentent la grande majorité des produits.

Une REP très impactante

La REP EIC concerne particulièrement l’emballage papier carton :

La page n’est pas blanche en matière de gestion des EIC

Une réglementation existe, qui a permis de gérer les déchets produits depuis de nombreuses années. Dans le secteur du papier carton, cette organisation est un succès, tant au niveau des modalités de gestion de leur fin de vie, de leur éco-conception que des performances de recyclage et de circularité de la matière.

Le développement s’est réalisé naturellement dans une logique industrielle sans soutien financier du fait que les matériaux d’emballage recyclés sont moins coûteux que les matériaux vierges et que les technologies de recyclage sont éprouvées et en progrès constants :

Notre industrie est donc une industrie du recyclage, totalement dépendante du système mis en place pour collecter et recycler ses propres produits. Elle constitue aujourd’hui un système industriel majeur, dont l’approvisionnement dépend des produits usagés.

Une nouvelle REP

La mise en place de la REP va consacrer une extension et des transferts de responsabilités sur la fin de vie des emballages, couplée à des exigences nouvelles, qui devront permettre une meilleure gestion des données, une validation des résultats et un progrès du recyclage / réutilisation là où les performances seront jugées faibles.

Mais il est particulièrement essentiel de ne pas créer de problèmes et de dysfonctionnements en introduisant ces nouveaux principes, changements de responsabilité et transferts de charges.

Pour cela, il nous semble tout à fait essentiel de garder une REP emballages ménager spécifique clairement différenciée qui a toute sa légitimité du fait de la gestion particulière des déchets des ménages (les détenteurs de ces déchets ne sont pas en capacité d’être responsable de leur gestion, cette responsabilité ayant de ce fait été transférée aux collectivités) et de créer une REP EIC qui ne peut en aucun cas en être considérée comme un prolongement.

Il sera également nécessaire de tenir compte des spécificités de cette catégorie d’emballages :

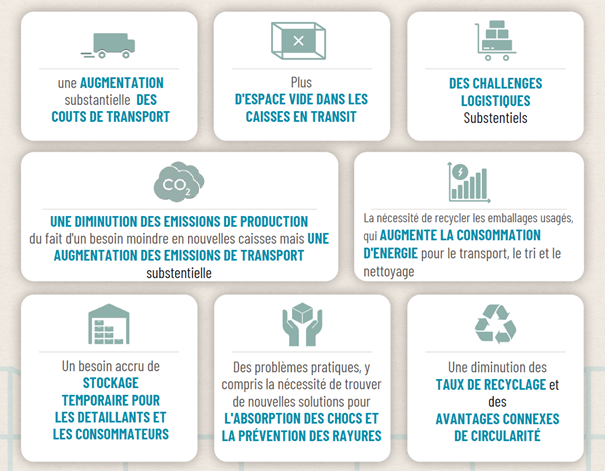

Le cabinet Deloitte a mené, pour le compte de la Fédération européenne des fabricants de carton ondulé (FEFCO), une étude examinant l’impact potentiel du remplacement du carton ondulé par des emballages réemployables, en se concentrant sur les aspects logistiques, notamment le transport et le stockage. L’analyse s’appuie sur deux études de cas liées aux emballages de regroupement pour biscuits et aux emballages de meubles lourds en kit.

Un modèle analytique compile les informations issues d’entretiens avec l’industrie et des données de la littérature, pour fournir des informations quantitatives et qualitatives.

Principales conclusions

Des obligations légales imposant le réemploi entraîneraient d’importants défis logistiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que de nombreux problèmes pratiques. Ce serait non seulement un défi pour les acteurs du marché, mais la charge pour les consommateurs finaux pourrait être importante. Enfin, cela pourrait augmenter les impacts sur l’environnement.

Les principales conclusions :

« Réduire la quantité de matériaux d’emballage à usage unique semble être l’action durable évidente à entreprendre. Cependant, lorsque l’on analyse la chaîne d’approvisionnement de plusieurs études de cas, les avantages économiques et même environnementaux des matériaux d’emballage réemployables ne sont pas systématiques. Le modèle analytique souligne que les avantages logistiques d’emballages à usage unique légers, bien recyclés et personnalisables peuvent être plus importants que les avantages d’utiliser moins de matériaux via des emballages réemployables. »

Pour télécharger le résumé des résultats : cliquer ici

Pour consulter le rapport : cliquer ici

Le réemploi est-il meilleur que l’usage unique en termes de performance environnementale ? les analyses de cycle de vie (ACV) fleurissent, les experts s’invectivent, le débat a besoin d’un arbitre. En 2022, l’ADEME a mené une revue bibliographique d’ACV comparatives, afin d’identifier si certaines solutions d’emballages sont plus pertinentes que d’autres d’un point de vue environnemental, et sous quelles conditions.

L’ADEME a sélectionné 39 ACV selon des critères de robustesse méthodologique, de représentativité temporelle et de diversité des emballages couverts, dont elle a fait une analyse détaillée.

À partir des publications retenues pour leur comparaison entre emballages réemployables et à usage unique, l’ADEME indique que les résultats des ACV sont fortement dépendantes des paramètres clés de chaque cas de figure, comme :

En particulier, pour les deux typologies d’emballages que sont les bouteilles pour boisson et les caisses, lorsque la comparaison est faite entre des emballages (réemployables vs. à usage unique) composés de différents matériaux, l’ADEME indique qu’il ne semble pas possible de conclure sur la pertinence du scénario de réemploi par rapport à l’usage unique. L’agence précise que la pertinence d’utiliser des caisses en plastique réemployables est […] d’autant plus importante que les distances de transport entre les lieux de distribution et de lavage sont faibles (par exemple, avec un maillage géographique important de centres de lavage), que les techniques de lavage sont performantes et que les caisses réemployables sont recyclées lorsqu’elles ne sont plus réutilisées.

L’ADEME arrive à la conclusion qu’au regard de la diversité des comparaisons analysées, les résultats ne peuvent pas être tranchés ni généralisés et dépendent fortement des valeurs des paramètres clés cités plus haut.

Elle note en particulier que certains paramètres pourraient être mieux étudiés :

Concernant les catégories d’impact analysées, L’ADEME note que l’impact sur la biodiversité est très rarement traité, bien que ce soit un enjeu environnemental majeur, du fait de l’absence de consensus méthodologique sur ce point.

L’ADEME pointe finalement le fait que la mise en place de certains systèmes d’emballages à large échelle pourrait modifier les organisations logistiques actuelles, les mécanismes de marché, les filières, etc. La prise en compte des impacts conséquents à ces modifications à grande échelle nécessitera à l’avenir de mener également des ACV conséquentielles.

Pour télécharger ces études : rapport de la tache 2 et annexe – rapport – annexe

Le constat fait aujourd’hui l’unanimité : les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés nous imposent de rompre avec le modèle linéaire de production/consommation « extraire, transformer, consommer, jeter ». Mais la société et le législateur ont trop pensé à cette question de la diminution de nos impacts sur l’environnement sous l’angle de la diminution de la quantité de déchets, alors qu’il faudrait l’envisager surtout en termes d’utilisation des ressources.

Dans une économie circulaire : gestion de la ressource …

Le constat que nos ressources naturelles fossiles et minérales s’amenuisent appelle la mise en place d’une économie circulaire, dont l’objectif est avant tout de supprimer les impacts environnementaux liés au cycle de production initial de la matière (extraction, transformation, transport) qui représente l’essentiel des impacts d’un produit.

Pour cela, il est nécessaire :

Les conditions de réussite de la mise en place d’une économie circulaire reposent donc autant sur une minimisation de l’extraction que sur l’efficacité d’usage, c’est-à-dire la mise en place d’un système efficace de récupération et de réutilisation de cette ressource, par exemple en termes de taux de récupération, de vitesse de rotation, de durée d’usage…, qui peuvent varier en fonction des produits et des services rendus par ces produits.

… et des déchets sous contrôle.

Une fois les systèmes établis et l’usage circulaire de la ressource mis en place de la façon la plus efficace possible, il n’est pas différenciant en termes d’efficacité ou de circularité que cette ressource passe ou non par un statut de déchet. Cela dépend uniquement de l’organisation établie.

En effet, on peut soit réutiliser directement le produit fabriqué avec la ressource (par exemple l’emballage lui-même, et on ne passera alors pas par un statut de déchet) soit récupérer et réutiliser la matière constitutive du produit usagé et « jeté » (par exemple en recyclant la matière de l’emballage). L’objet passera alors par un statut de déchet, dans la mesure où l’on considère, par convention, qu’il est mis au rebus. Mais, dans un système d’économie circulaire, ce « déchet » n’est pas ultime et constitue une matière première dite secondaire. Le choix entre les différentes solutions devra se faire en fonction de l’efficacité de chaque système et le passage par un statut juridique particulier ne change normalement pas ces paramètres.

Pour autant, la question des déchets reste un problème dans nos sociétés, pour deux raisons distinctes :

Un problème déplacé mais non résolu

En ce qui concerne les déchets d’emballages, apparait la solution d’en réduire les quantités, voire de les supprimer complètement. Puisqu’il n’est pas possible de supprimer les emballages, les politiques publiques s’orientent donc naturellement vers la facilitation de la mise en place de l’autre mode d’organisation de la circularité, sans passage par le statut de déchet : le réemploi de l’objet.

Dans la réalité, faire appel à des emballages réemployables va demander, comme dans le cas du recyclage, de mettre sous contrôle et de gérer un flux de produits, qui ne seront effectivement plus considéré comme des déchets, mais resteront une source d’encombrement et de coûts.

L’utilisation efficace d’emballages remployables nécessitera la prise en charge physique de flux afin de les récupérer pour les remettre en circulation et éviter les abandons ou pertes. Il y aura donc toujours des opérations de collecte et de tri, suivies d‘opérations de contrôle, de nettoyage et de réparations. Cela aura nécessairement un coût. Pour assurer la disponibilité de ces emballages, faire face aux pics de consommation et préserver la fluidité de la circularité, des espaces de stockage seront également nécessaires à différentes étapes.

Pour les deux systèmes, la gestion des flux dans leur dimension physique est donc assez similaire. Les deux modes de gestion coexistent d’ailleurs déjà dans le monde industriel, mis en place de longue date en fonction d’arbitrages économiques et logistiques et de façon efficace. Coût et encombrement ne sont pas supprimés mais sont déplacés de l’espace public vers celui des entreprises et du consommateur. Sans compter que les emballages réemployables ne pourront pas l’être indéfiniment. Cassés, trop abimés ou perdus, ils deviendront alors eux aussi déchets, prêts à rentrer dans un schéma de circularité via le recyclage.

Tout ceci ne présume cependant pas de la deuxième condition de la mise en place d’une économie circulaire : prolonger de façon efficace l’utilisation de la ressource. Le déplacement des problématiques logistique et économique de la sphère sociale vers la sphère économique permet-il une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure organisation de la circularité, incluant un moindre impact environnemental ? Cette question doit évidemment être tranchée.

La motivation première des règlementations mise en place ou en réflexion devrait, avant tout, être de permettre l’usage efficace des ressources extraites, dans des systèmes qui seront nécessairement multiples, adaptés aux différentes situations et le mieux à même de diminuer nos impacts sur l’environnement, tout en pilotant les déchets sauvages et en assurant la diminution des déchets ultimes.

Principe directeur des politiques européennes, la hiérarchie des modes de traitement des déchets établit un ordre de priorité applicable à la législation et aux politiques en matière de prévention et de gestion des déchets. Cette notion est la pierre angulaire des politiques et législations européennes relatives aux déchets et est définie par la directive cadre de l’Union européenne (UE) sur les déchets (directive 2008/98/CE). Sa structure pourrait cependant être revue.

Les principes de la hiérarchie

L’objectif d’établissement de cette hiérarchie était double :

• réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets,

• et rendre plus efficace l’utilisation des ressources.

Cette hiérarchie est souvent présentée sous la forme d’une pyramide inversée, où les meilleures options sont situées en haut et où celles en bas correspondent aux solutions de gestion des déchets à n’utiliser qu’en dernier recours. Les différentes options sont :

• La prévention : toute mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant la quantité de déchets, les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ou la teneur en substances nocives des matières et produits.

• La préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.

• Le recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

• Une autre valorisation (par exemple valorisation énergétique) : toute autre opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie.

• L’élimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie (par exemple la mise en décharge, l’incinération).

Si cette hiérarchie semble claire et absolue, la réglementation précise toutefois que l’on peut y déroger si on démontre par une approche au niveau cycle de vie que les impacts environnementaux seront moins importants. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive cadre sur les déchets prévoit ceci :

« Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. »

Il est donc possible, et même souhaitable dans la réglementation, puisque les états-membres doivent prendre des mesures, de favoriser les méthodes de traitement ayant le moins d’impacts sur l’environnement même si cela ne correspond pas à la hiérarchie de la directive.

Une hiérarchie à revoir

Dans le cadre des futures révisions de la directive-cadre sur les déchets, compte-tenu des principes prévalant au concept d’économie circulaire (cf. notre article sur les ressources), il est envisageable de revoir la structure de la hiérarchie des déchets.

En effet, dans l’état actuel des choses, la hiérarchie donne la priorité aux méthodes de prévention des déchets en fonction des prétendus avantages environnementaux qu’elles apportent, plaçant la réutilisation au-dessus du recyclage. Or, une série d’études récemment publiées[1] ont permis de montrer que la réutilisation n’est pas toujours l’option la plus bénéfique pour l’environnement. L’Ademe, dans sa revue bibliographique d’analyses de cycle de vie (ACV) comparatives entre usage unique et réemploi (Voir notre article ici), arrive à la conclusion qu’au regard de la diversité des comparaisons analysées, les résultats ne peuvent pas être tranchés ni généralisés et dépendent fortement des valeurs des paramètres clés comme les distances de transport, Le nombre de réemplois. Le lavage ou le taux de recyclage.

Par conséquent, privilégier automatiquement une méthode de prévention des déchets plutôt qu’une autre crée une structure rigide, malgré l’existence de la dérogation. En permettant que les deux mesures de réutilisation des ressources soient considérées de manière égale, il sera plus facile d’obtenir le meilleur bénéfice environnemental. Une telle révision permettra de continuer à renforcer les efforts de prévention des déchets en affichant clairement dans la hiérarchie des déchets la nécessité d’études et d’évaluations fondées sur des données probantes pour faire un choix entre réemploi et recyclage. Cette mesure est de nature à faciliter une évaluation efficace de la mesure la mieux adaptée à des cas spécifiques.

[1] FEFCO Comparaison emballages de transport de fruits et légumes à usage unique et réemployable : ici

EPPA Comparaison des emballages usage unique et remployables pour la restauration à emporter : ici

We use cookies to personalize content and to analyze traffic on our website. You consent to all our cookies clicking the ‘Accept’ button. More information about cookies here