Le concept de « trop d’emballage » est un non-sens

Pour un fabricant, l’emballage est un auxiliaire indispensable à la mise en marché de son produit et un poste de coût. Son objectif est donc d’optimiser le ou les emballages nécessaires afin qu’ils remplissent les fonctionnalités requises à un coût maîtrisé. Un emballage ne répondant pas à son juste besoin serait un non-sens économique.

La conception d’un emballage est également soumise à des exigences réglementaires. Ainsi, l’article R 543-44 du Code de l’environnement prévoit que l’emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire, dans une logique de prévention. Diverses dispositions réglementaires exigent également la prise en compte des enjeux environnementaux dès la phase de conception : c’est l’écoconception.

Le juste emballage

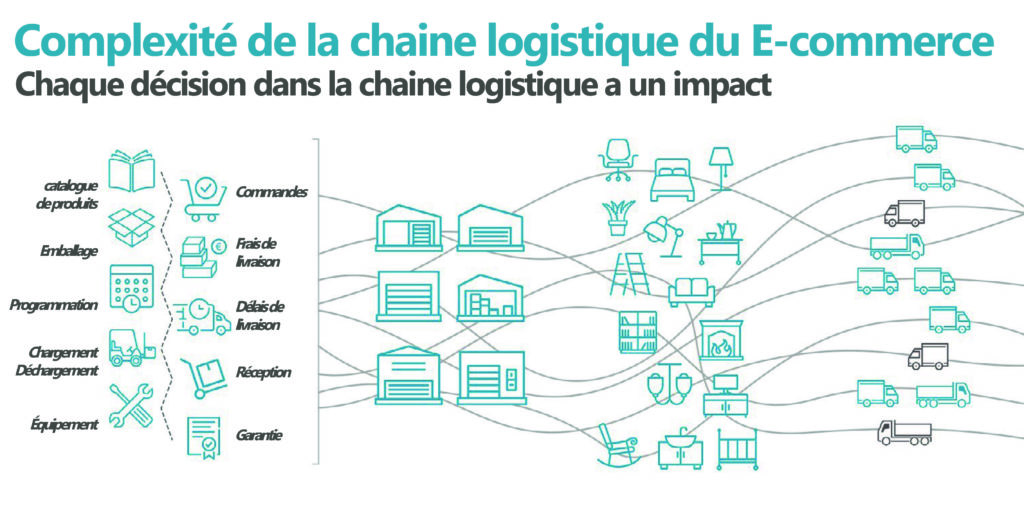

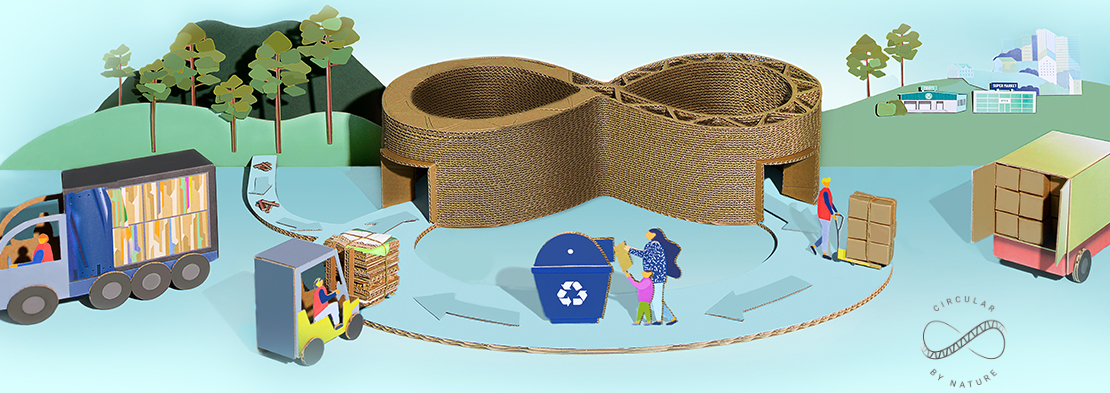

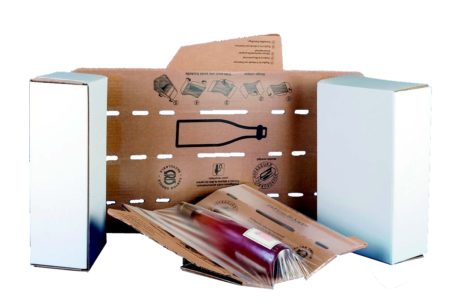

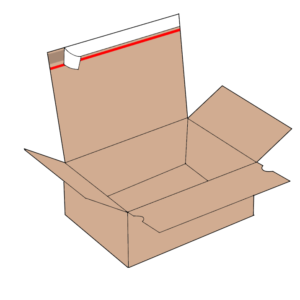

Ce dont a besoin le metteur sur le marché, c’est donc un emballage conçu au juste besoin, qui doit se concevoir dans un système complet d’emballages (primaire, secondaire et tertiaire) répondant à plusieurs enjeux au niveau de la consommation (limiter le gaspillage alimentaire, allonger la durée de vie du produit, informer le consommateur, …), prenant en compte la logistique (protéger le produit et le personnel de manutention, optimiser le transport, le stockage, …), dans un cadre d’économie circulaire (optimiser les ressources utilisées, user de ressources renouvelables, recyclées et recyclables, faciliter la fin de vie de l’emballage,…), tout en garantissant la sécurité (traçabilité, lutte contre la contrefaçon, garantie d’hygiène, …) et en valorisant les savoir-faire et les engagements des marques.

Le juste emballage est la réponse à un système complexe de besoins, et nécessite une expertise pointue pour sa mise en œuvre.

Le rôle central du fabricant d’emballage

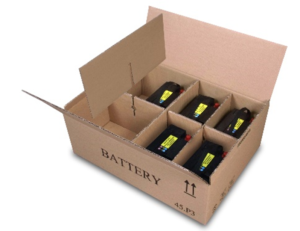

Afin de concevoir ce juste emballage, dans le respect du cahier des charges du client, de nombreuses compétences sont mobilisées par le fabricant d’emballage, qui fait des choix techniques : papiers, épaisseur du carton, orientation des cannelures, optimisation de la taille et de la résistance, forme, mise en œuvre de moyens de facilitation d’usage, mariage des fabrications, minimisations des pertes à la découpe, exigences d’alimentarité, traitements…

Ils mettent à la disposition de leurs clients leurs années d’expérience et l’exploitation de milliers de données à travers des modèles comportementaux des emballages pendant leur cycle de vie. Ainsi, les fabricants de carton ondulé se positionnent en conseil et engineering à travers l’écoconception de leurs produits pour permettre à leur client d’avoir le juste emballage pour son produit dans son environnement, en respectant ses contraintes et en prenant en compte la fin de vie de ce dernier.